就労継続支援B型 施設外就労先の要件とオンラインによる支援について

厚生労働省からQ&A VOL.8より

就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)の施設外就労先の要件とオンラインによる支援にについて、厚生労働省よりQ&Aが出ていましたので、引用させていただきます。営利目的でグレーな運用をしている事業所もあると聞いていたので、Q&Aでクリアになるのはすごくいいことだと思います。

利用者のためにならない事業所は淘汰されるべきと思っています。といっても一部の法人、事業所ですが・・・。

施設外就労先の要件について

以下、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8より

法人Xが運営する就労継続支援事業所Yが、企業Zと請負契約を締結しており、法人Xが所有している建物(賃借している場合も含む。以下同じ。)を、企業Zに賃貸し(転貸している場合も含む。以下同じ。)、その場所で企業Zから請け負った作業を行う場合、施設外就労として基本報酬を算定することは可能か。なお、当該建物には、企業Zの行う業務に必要な人員体制や業務設備がないなど、その場で企業Zの経営が行われている実態が確認

できない状態にあるものとする。

(答)

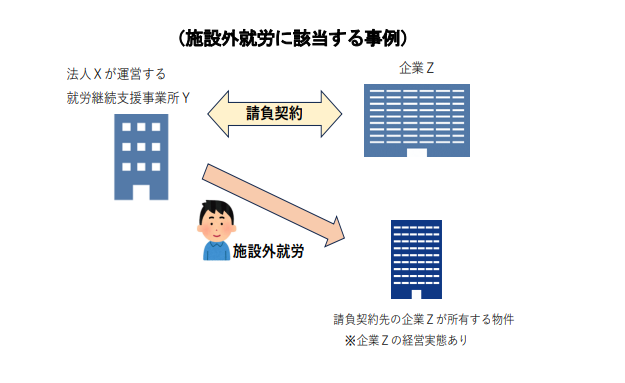

○ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所において実施される施設外就労については、利用者の一般就労への移行や工賃・賃金の向上を図る上で有用であるとの観点から、一定の要件を満たした場合に限り、基本報酬を算定することとしている。

○ 「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成 19 年4月2日障障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部障害福祉課長通知)において、施設外就労は、施設外就労先の企業と請負作業に関する契約を締結し、当該企業内で行う支援と定義しており、原則、当該企業の実態がある場所において作業が行われるべきものである。

図:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8より

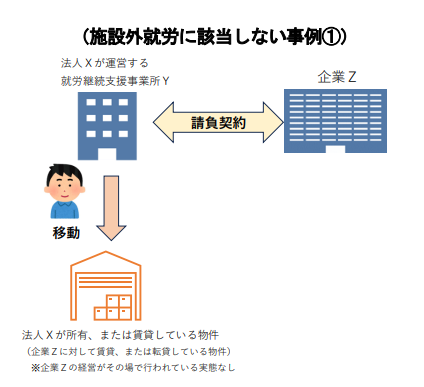

○ 問のような、就労継続支援事業所Yを運営する法人Xが所有する建物を企業Zに賃貸し、その建物に事業所Yの支援員と利用者とが出向き、作業を行って

いる場合、形式上、企業Zから請け負った作業を行っていたとしても、施設外就労の要件を満たさないため、基本報酬を算定することはできない。

(施設外就労に該当しない事例①⇩)

図:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8より

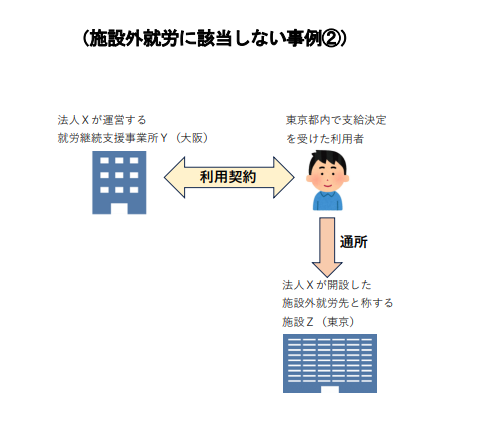

○ また、近年「施設外就労先」と称する施設Zを法人Xによって設置し、施設Zにおいて、法人Xが運営する事業所Yと利用契約を締結した利用者に作業を

提供することをもって、施設外就労と呼ぶような事例も散見される。これは、指定障害福祉サービス事業所として指定を受けていない場所で生産活動を行

っている可能性があり、本来、指定を受けて支援を提供するものであることから、指定障害福祉サービス事業とみなすことはできず、基本報酬を算定するこ

とはできない。

(施設外就労に該当しない事例②⇩)

図:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8より

オンラインによる支援について

「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成 19 年4月2日障障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「留意事項通知」という。)の記2の(3)について、他都道府県等の遠方に居住する利用者に対して、オンラインによる支援を行うことは可能か。

(答)

○ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所については、就労を希望する障害者や通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、生産活動、職場体験その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練等を実施することで、本人の希望や能力、適性等に応じて、一般就労に移行し、しっかりと定着できるよう支援することが重要である。

○ そのため、直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、作業に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での支援を行うことが求められる。一方、オンラインによる支援が認められるのは、例えば、重度障害者で通所が困難であることなどを理由に、オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効果が認められると市町村が判断した場合など、留意事項通知で定める要件の全てに該当する場合に限られる。

○ また、留意事項通知において記載している要件のうち「ウ 緊急時の対応ができること。」については、事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等及びオンラインでの支援を行う場合における緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施できる体制を整備しておく必要がある。

○ 一概に他都道府県に在住していることをもって、オンラインによる支援を不可とはしないが、緊急時対応が担保されないような地域の利用者へのオンラインによる支援は原則として認められない。

在宅において利用する場合の支援について

※令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8より

① 就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者(以下「在宅利用者」という。)に対して就労移行支援又は就労継続支援を提供するに当たり、次のアからキまでの要件のいずれにも該当する場合に限り、報酬を算定する。なお、在宅で就労移行支援又は就労継続支援を提供する場合には、運営規程において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記しておくとともに、在宅で実施した訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況を指定権者から求められた場合には提出できるようにしておくこと。その際、訓練状況(在宅利用者が実際に訓練している状況)及び支援状況(在宅利用者に訓練課題に係る説明や質疑への対応、健康管理や求職活動に係る助言等)については、本人の同意を得るなど適切な手続きを経た上で、音声データ、動画ファイル又は静止画像等をセキュリティーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配慮した上で、提出できるようにしておくことが望ましい。

ア 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。

イ 在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。

ウ 緊急時の対応ができること。

エ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。

オ 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。

カ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。

キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。